動画制作の基本が学べるおすすめの入門書10選

動画編集者やカメラマンといった映像クリエイターの需要が、ここ数年で一気に急増しています。

最近ではオンラインスクールを活用して、フリーランスという働き方を実現している方も多くいるそうです。

また、YouTubeでの動画投稿をはじめる方も増えており、映像制作や動画編集が学べる本も年々増えてきました。

「どの本を選べばいいのかわからない」と本選びに迷ってしまう方や、「そもそも、何から勉強すればいいのかわからない」という方もいるでしょう。

この記事では、動画制作に興味のある方やYouTubeで動画投稿を始めたい方に向けて、「映像の勉強をするならこの本!」というおすすめの本をご紹介します。

動画制作をする上で学んでおきたい基礎知識が勉強できる本をピックアップ。参考書選びで失敗しないために、ぜひ参考にしてみてください。

- 動画クリエイターになりたいから一から映像の勉強ができる本を知りたい

- 動画編集のテクニックや考え方が学べる本を知りたい

- 動画クリエイターを目指す人におすすめの本が見つかる

- 参考書の選び方を知ることができる

- 映像制作の本を選ぶ4ステップ

- 映像制作1年生におすすめの入門書10選

- 映像制作に興味を持ったら『図解だからわかりやすい 映像編集の教科書』

- 映像の基礎の基礎が学べる『新版 映像制作ハンドブック』

- 映像制作の心得を知りたいなら『映画監督が教える また観たい!と思わせる動画の法則』

- 撮影テクニックを学びたいなら『映像撮影ワークショップ 新版』

- 映像クリエイターを志す方なら『映像制作モダンベーシック教本』

- 映像編集力を磨きたいなら『動画の文法 トップ・プロが教える「伝わる動画」の作り方』

- 映像ライティングの専門的な知識を学びたいなら『図解・実践 新版 映像ライティング』

- 一人で動画制作をしたいなら『一人でもできる映画の撮り方』

- 名作からより深く撮影術を学ぶなら『filmmaker’s eye 映画のシーンに学ぶ構図と撮影術:原則とその破り方』

- 映像表現力を向上させたいなら『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』

- 映像制作で役立つスキルが学べるおすすめの本3選

- 【番外編】映像制作に役立つ情報を手に入れるなら『VIDEO SALON』

- まとめ

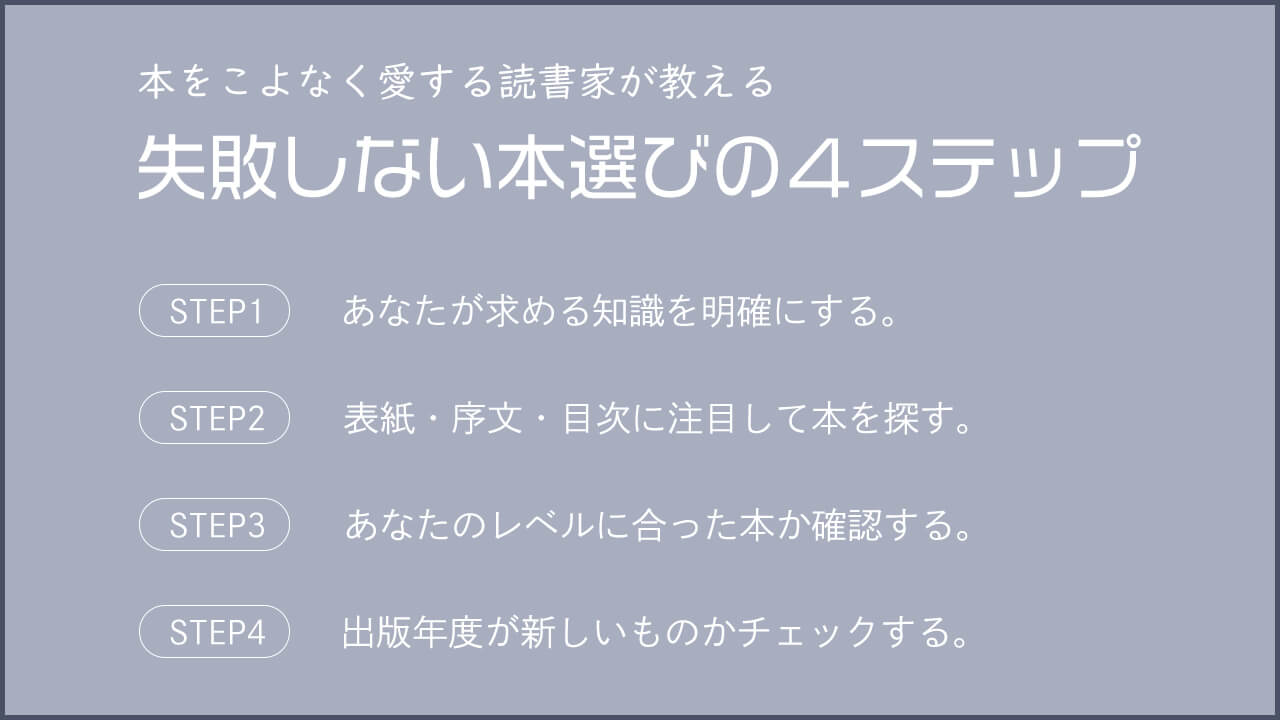

映像制作の本を選ぶ4ステップ

毎日読書を欠かさず、月に5〜6冊の本を読む読書家が失敗しない本選びのコツを教えます。

普段あまり本を読まないという方はぜひ参考にしてみてください。

【STEP1】どんな分野について学びたいか?

あなたの求める知識は何ですか?

カメラワークやショットなどの撮影テクニックを知りたいのか、それか編集の仕方を勉強したいのか、はたまた編集ソフトの使い方なのか。

映像制作といっても撮影のノウハウ本もあれば、動画編集を解説した本もあります。

人によって学びたい分野は異なるはずです。なのでまずは自分が何について勉強したいのかを明確にしましょう。

たとえば、あなたはカメラマンとして映像制作に関わりたいのなら、編集ソフトの解説本ではなく、カメラワークなど撮影手法が学べる本を選ぶのが最適ですよね。

【STEP2】4つの要点をおさえて本を探す

自分が勉強したい分野が決まったら次は実際に本を探していきましょう。

自分に合った本を探すときのコツは次の4つに注目することです。

- タイトル

- 帯(帯文)

- まえがき

- 目次

この4つのポイントをおさえておけば、本選びで失敗することもなくなります。

それらの要点を確認するため、気になった本があれば片っ端から試し読みしましょう。

本選び注目ポイント1『タイトル』

「タイトル」はその本を一言で表したものです。

そこから映像編集の本なのか、編集ソフトの本なのか、ライティング(照明)や音響に関する本なのかがわかります。

最初に本のタイトルをチェックし、どの分野について学べるかを把握しましょう。

本選び注目ポイント2『帯(帯文)』

「帯」にはタイトル・サブタイトルを補足する情報が載っていることも多いので、本を選び際に参考になります。

帯に書かれている魅力的なキャッチコピーやフレーズのなかには、その本のテーマや推奨コメントなどが書かれています。

一目でどんな本なのかがわかるので、必ずチェックしてたい部分です。

本選び注目ポイント3『まえがき』

「まえがき」にはその本の内容が簡潔に書かれています。本選びではかなり重要なポイントです。

本の内容を大まかに把握することができるので、まえがきもしっかり確認しておきましょう。

本選び注目ポイント4『目次』

「目次」はその本に書かれている内容が箇条書きで並んでいます。

あなたが求める情報があるか否かは目次を見れば一目瞭然です。

目次を見れば自分が求める情報が載っているかがわかります。

実際に本屋さんに足を運べば試し読みできます。

でも人によってはネットで済ませたいという方もいるでしょう。

最近ではネットでも試し読みは可能です。

たいていの書籍は表紙やまえがきから、目次くらいまで試し読みできるようになっています。

【STEP3】自分のレベルと合っているか確認する

本の内容を把握したら、その本が自分のレベルに合ったものかを確認しましょう。

映像制作や動画編集の本といっても、初心者向けの入門書やさらなるステップアップを目指す中級者向けの参考書までさまざまなレベルの本があります。

自分のレベルに合わない本は理解に苦しみ、挫折してしまうことも多いので避けたほうがいいです。

そもそも読んでいて楽しいと思える本じゃないと勉強を続けるのも辛くなります。

スキルを習得する上でいちばん大切なのは継続です。

自分のレベルに適した本を選びましょう。

【STEP4】出版年度は新しく最新情報が知れる本を選ぶ

年々新しい表現が生まれる映像の世界。何事も日々進化していきます。

基本的には出版年度の新しい本を選んだほうが望ましいです。

映像の世界でもどんどん新しい撮影手法や編集テクニックが登場していますから。

最近ではドローンの登場で個人でも比較的簡単に空撮ができるようになりましたよね。

このように時代を経ていろんな手法が出てきます。

出版年度の新しい本ではドローンの紹介や撮影方法について書かれているものもあります。

そのため、基本的は出版年度の新しい本を選んだほうが望ましいです。

もちろん、映像づくりにおける基本の考え方やセオリーなど、普遍的に変わらない部分もあります。

10年以上経った古い本でも良書としてたくさんの人に読まれてきたものがあるのも事実です。

繰り返しになりますが、技術というのは日々進化していくものです。

昔はそういう表現はしないほうがいいとされていたことも、「最近ではあえてセオリーを破り新たな表現の仕方を生み出す」ということもしばしば見受けられます。

最新の知識を得るためにも出版年度が新しい本を選ぶのがおすすめです。

【+α】わかりやすく説明されているか

新しい分野を勉強する際、知識ゼロの初心者でも理解できる本を選ぶことはとても重要です。

実際に書店に足を運んで本を探すのであれば、わかりやすく説明されたものかという点も確認しておきましょう。

実店舗なら本の中身をじっくり確認でき、吟味することができます。

- 「図解やイラストで説明されているか」

- 「文章が堅苦しくないか」

- 「難しい言葉が多くないか」

ということをチェックしながら、パラパラと全体を見ていきましょう。

図解やイラストが多く使用されており、未経験者でもわかりやすい言葉で説明している本を選んだほうが頭にすんなり入ってきます。

文字ばかりで難しい言葉ばかりの参考書だと理解しにくく、勉強も続きませんから、わかりやすいかどうかは結構大事なことです。

でもなかには、「自分は本格的に学びたいから多少難しい本でも大丈夫」という方もいるかもしれません。

そのようにレベルの高い本を選ぶのはおすすめしません。

はじめの一冊はなるべく初心者向けのわかりやすい本を選ぶことをおすすめします。

ぼく自身もそういうタイプだったのですが、難しい本を選んで挫折した経験があります。なので初心者は素直にわかりやすさ重視で選ぶといいでしょう。

映像制作1年生におすすめの入門書10選

ぼくが映像の勉強をはじめる際、何から勉強すればいいのかわからず色んな参考書を買いました。

購入した本の中には身の詰まった良書もあれば、あまり役に立たなかった本もあります。

そんな経験をもとに、これから映像クリエイターを目指す方におすすめの入門書を厳選しました。

先ほど紹介した本の選び方を参考に自分に合う参考書を見つけてください。

映像制作に興味を持ったら『図解だからわかりやすい 映像編集の教科書』

「映像作品をつくってみたい」と映像制作に興味を持った方におすすめしたいのが、『図解だからわかりやすい映像編集の教科書』という本です。

本書は、豊富な図解のおかげで映像のイメージもしやすく文章も読みやすく、初心者の方でも無理なく読み進められます。

イラスト付きで解説されているので、知識ゼロの初心者でもわかりやすいところが魅力の一冊です。

映像編集に特化した内容ですが映像の基本がひと通り学べるので、最初の1冊にぴったりだと思います。

主な内容としては、映像編集の心得や良い編集の定義から編集のコツやカメラワークなど、実践的なテクニックが満載です。

また、映像づくりの面白さやその奥深さも知ることができます。

これから映像制作をはじめようと思っている方や映像クリエイターになりたい方は、まずこちらの『図解だからわかりやすい映像編集の教科書』を選ぶのがおすすめです。

ちなみに映像制作について知識ゼロのぼくは、こちらの『映像編集の教科書』で初めて映像の勉強をしました。

豊富な図解と初心者にもわかりやすく噛み砕いた解説のおかげで、初めてでも理解しやすかったです。

出版されたのが2007年と10年以上も前の本ですが、いまだに読まれ続けている評価の高い1冊です。

これから映像制作をはじめたいという方は『図解だからわかりやすい 映像編集の教科書』を読んでみてはいかがでしょうか。

映像の基礎の基礎が学べる『新版 映像制作ハンドブック』

映像制作の勉強をはじめる上で、はじめに読むことをおすすめしたい本が『新版 映像制作ハンドブック』です。

映像制作の流れから、画面サイズやカメラワークなどの撮影手法、照明、CG、音(SE/MA)、映像編集などの基礎がこの一冊で学べます。

映像制作に関してまったく知識のない方でもイチから基礎知識を身につけられますよ。

映像制作に関する基礎知識がたっぷり載っているので、映像クリエイターを目指す方なら読んでおきたい一冊です。

先ほど紹介した『映像編集の教科書』は映像編集に絞った内容でありながら映像の基本を学べますが、こちらの『新版 映像制作ハンドブック』では映像制作についてより網羅的に勉強することができます。

2014年出版と古めの本ですが、映像の基本が学べるということでいまでも人気が高く、映像クリエイターを目指す方の定番となっている本です。

- 映像制作の企画や構成など、「どうやって企画を決めていくのか」や「どうのようにして構成を考えるのか」といった基本的なこと。

- 「どんなカメラワークで撮ればいいのか」「照明はどうすればいいのか」など撮影に関すること。

具体的なノウハウを学ぶことができる一冊です。

映像制作の基礎知識を学ぶには有益な本だと思います。

この一冊を読んでおけば映像の基礎的な部分はおおよそ掴めるはずです。

映像制作の心得を知りたいなら『映画監督が教える また観たい!と思わせる動画の法則』

『映画監督が教える また観たい!と思わせる動画の法則』は、「映画学校の2年間が一冊に凝縮されている」とアメリカで大絶賛の本で、大ベストセラーになった一冊です。

初心者であっても映像をつくったからには誰かに観てほしいと思うのは当然のこと。

できれば最後まで観てほしいですよね。

もっと欲を言うのなら「また観たい!」と思ってもらえるような作品をつくりたいものです。

それを実現させるためのノウハウが詰まったのが本書です。

よりクオリティの高い映像作品をつくるためのレベルアップに繋がる考え方や、実践のヒントがたっぷり詰まっています。

映像表現において大事な知恵が詰まっています。編集ソフトのハウツー本や撮影テクニックの参考書などを読む前に、まずはこの本を読むのがおすすめです。

映像クリエイターなら最低限知っておきたい情報が多く載っており、これから映像制作をはじめたい方や駆け出し動画クリエイターなら読んでおいて損はありません。

本書は「映像制作をはじめたい」「映像クリエイターになりたい」けどなかなか一歩踏み出せないという方の背中をぐっと押してくれます。

モチベーションを上げたいときにも読みたい本です。

撮影テクニックを学びたいなら『映像撮影ワークショップ 新版』

映像編集は撮影の段階からはじまっていると言われるくらい撮影は重要な作業です。

そんな映像撮影のテクニックを磨きたいという方におすすめの本が、『映像撮影ワークショップ 新版』です。

情報番組や紀行番組、ドキュメンタリー番組に長年携わってきたベテランカメラマンの経験をもとに、撮影現場での考え方や何をどう撮るべきかを実践的に学べます。

カメラが進化しても変わることがない映像撮影の本質が理解できる一冊です。

技術を身につけるには実際に手を動かすことが大事ですが、ときには先駆者から基本的な考え方を学び、自分の中に基礎となる土台を作ることも同じくらい大切です。

- プロのカメラマンとしての心がけや知識が学べる「基本編」

- 撮影に関わる具体的な技術を解説する「実践編」

- カメラマン目線で実際の撮影現場を振り返る「現場編」

本書は上記のような三章立ての構成となっています。

「基本編」と「実践編」では、カメラワークやカメラポジション・アングル、フレーミング、画づくりに欠かせない照明の考え方、どういうショットで撮るかなどカメラマン・映像クリエイターに必要な基本スキルが学べます。

最後の「現場編」では、テレビ番組を例に映像撮影のポイントを解説。長年プロのカメラマンとして積み重ねてきた考えやノウハウを学べる本です。

映像クリエイターを志す方なら『映像制作モダンベーシック教本』

これから映像制作をはじめたい方や映像クリエイターになりたての方はもちろん、映像制作をしている方にもおすすめなのが『映像制作モダンベーシック教本』という本です。

こちらの本は『VIDEO SALON(ビデオサロン)』という雑誌で、動画制作についてゼロから学ぶことを目的として連載されていた「動画をもう一度はじめから」を加筆・再編集を行ない一冊にまとめたものになります。

- 撮影において知っておきたいカメラの知識(絞りやシャッタースピード、センサーサイズ)から、三脚、ジンバル、ドローンはどういう時に使うのかといった撮影機材に関すること。

- 映像制作をはじめたばかりの方が陥りやすい音(MA)や画づくりで重要な照明について。

- カット割りの考え方やカラーグレーディングの工程などの編集手法。

映像の基礎となる部分から、映像撮影の考え方や上達するための手順を知り、本当の実力をつけることのできる一冊です。

〈記録する〉のではなく、〈伝える〉映像表現が学べます。映像クリエイターを志す方にとって必読書とも言える本です。

このように映像クリエイターになるために必要な、撮影から編集までの知識をたっぷり詰め込んだ内容となっています。

この一冊を読んでおけば、映像クリエイターに必要な知識は一通り学ぶことができるでしょう。

映像編集力を磨きたいなら『動画の文法 トップ・プロが教える「伝わる動画」の作り方』

「面白い映像作品をつくりたい」「ワンランク上の編集力を身につけたい」という方におすすめしたいのが、『動画の文法 トップ・プロが教える「伝わる動画」の作り方』という本です。

映像クリエイターになるために最低限知っておきたい知識が学べます。

- 映像編集の基本からカットとカットのつなぎ方や全体の構成の仕方

- 撮影や編集時の注意点や応用の編集テクニック

- 音の編集やカラーグレーディング

映像編集の基本から応用まで、覚えておきたい知識を幅広く学べるのが本書の特徴。

映画やテレビ、YouTubeなどで普遍的に活用できる「動画編集のルール」を学べるので、いろんな分野の映像作品をつくりたいという方にぴったりです。

初心者にもわかりやすいように噛み砕いて説明しているので、映像制作に携わりたい方は読んでいて損はありません。

映像ライティングの専門的な知識を学びたいなら『図解・実践 新版 映像ライティング』

画づくりをする上で照明はとても重要な役割を果たす。そんなライティングについて学びたい方にぜひ読んでほしいのが、『図解・実践 新版 映像ライティング』という本です。

映像ライティングの方法を基礎から応用まで、照明に関することが一通り勉強できます。

照明技師さんが解説する、照明・ライティングテクニックをマスターするための教科書的な一冊です。

図や写真も多いので、ライティングの知識がない方でも理解しやすいと思います。

内容としては、映像の基本ライティングとその実例から実際のシーンに従って、

- ライティングのバリエーションや室内・ロケーションでのそれぞれの照明

- 擬似夜景や夜間に昼のシーンを撮る

など、実践で役に立つ具体的なライティングテクニックが学べます。

基本的なライティングの理論・技法については網羅的に説明されているので、これから映像制作に携わりたいと思っている方が映像ライティングの基本を学ぶのに最適です。

一人で動画制作をしたいなら『一人でもできる映画の撮り方』

「まったくの未経験から映像作品をつくってみたい方」「一人でYouTubeに動画投稿をはじめようと思っている方」におすすめしたいのが、『一人でもできる映画の撮り方』という本です。

専門用語がほとんどなく、映像制作初心者でもわかりやすいように配慮されて書かれているという特徴があります。

出版年度が古いながらも初心者に優しい映像制作の入門書として評価が高いです。

事例には誰もが知っているであろう有名な映画のシーンを引用しており、説明が具体的でわかりやすいです。

紹介されてるワンシーンが「どのように工夫して撮られてるか」や「その手法がどんな効果を生み出しているのか」が、ぱっと見ただけでわかるようになっています。

映像制作に必要な基礎知識が順を追って具体的かつ丁寧に学べます。映像づくり初心者が一人で映像作品をつくってみたいと思ったら本書を手に取ってみてください。

名作からより深く撮影術を学ぶなら『filmmaker’s eye 映画のシーンに学ぶ構図と撮影術:原則とその破り方』

画づくりやシーンの組み立てについて詳しく知りたい方におすすめの本が『Filmmaker’s Eye』です。

25種類の構図・ショットタイプをそれぞれ名作のシーンを取りあげて、どのようにシーンを組み立てているかという画面構成の演出テクニックが学べます。

映像作品における撮影術を、実際の映画のシーンを例に構成の基本から映画文法を解説しています。

たとえば、

- 「このシーンはなぜこの構図なのか」

- 「こうすることで何を表現しようとしたのか」

- 「なぜ背景をボカしているのか」

- 「なぜこれをここに置いて撮ったのか」

- 「なぜこの位置から撮ったのか」

など、そのシーンがつくられた背景を紐解いていくのが本書の特徴。

さまざまなショットの違いを要点を絞って説明するだけでなく、実際のシーンと関連づけた解説やルールを破った例などもあり、とにかく為になることばかりです。

また、基本ショットに加え、各作品で使用されたレンズやライティング方法などについても知ることができます。

本書は映画に限らず、ドラマだったり、PVやMV、YouTubeなどの撮影でも役立つ知識が詰まっています。

動画クリエイターを目指している方はぜひ読んでみてください。

映像表現力を向上させたいなら『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』

『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』は、撮影テクニックの引き出しを増やしたい方におすすめの一冊です。

実際の映画シーンを例に、100通りものショットの方法や効果を細かく丁寧に説明しています。

12パターンのシチュエーションを題材に、それぞれ実際の映画から引用された約10カットを用いて、画面構成・構図を魅力的にするための効果的なカメラワークやライティングなどさまざまなシーンを想定し状況ごとに解説している本です。

会話シーンからアクションシーンにいたるまで簡潔に書かれており、画面構成に悩んだ時にぱっと開いて、意図や扱い方を参考にすることができます。

それぞれのショットにおけるレンズ選びについてのアドバイスがある点もポイントです。

全体のなかでそのショットがどのように機能するかという洞察力を養うこともでき、映像クリエイターにとっての必読書と言ってもいいでしょう。

映画やテレビの撮影技法としてだけでなく、CG制作、PV・MV、YouTubeなど映像で表現を生み出すすべての映像クリエイターにとって、作品のレベルアップに役立ちます。

映像制作で役立つスキルが学べるおすすめの本3選

映像作品をつくる上でまず最初にやることは、アイデアを出し、企画すること。

作品のきっかけとなる〈種〉を見つけないことには、何もはじまりません。

そこで、その〈種〉を見つけ出す方法論や思考法などが学べる本を3冊厳選しました。

『表現の技術 グッとくる映像にはルールがある』

表現の使命はひとつ。その表現と出会う前と後でその表現と出会った人のなにかを1ミリでも変えること。未知の場所にあるココロという正体のよくわからないものにふれるために、僕たちはそのために、人生を削っていくのです。

(「表現の技術」、髙崎卓馬、中央公論新社)

『表現の技術』は、数々のヒットCMに携わってきたクリエイティブ・ディレクターの高崎卓馬さんが、これまで培ってきた「人の心を動かす表現のつくり方」や「ヒットを生み出す思考法」をまとめた本です。

すべての表現に必要な「人の心を動かすもの」をつくり出すための方法論や心構えが学べます。

たとえば「起承転結のワナ」や「オムニバス禁止令」、「ポストイット脚本術」など、さまざまな具体例を挙げながら映像や脚本づくりのテクニックを解説しています。

クリエイターの好奇心を掻き立てる、非常に興味深い一冊です。

「伝わる表現とは何か」を知りたいすべてのクリエイターに役立ちます。

『面白くならない企画はひとつもない 高崎卓馬のクリエイティブ・クリニック』

『面白くならない企画はひとつもない』は、仕事の正解がわからなくなって鬱になりかけの後輩トミタくんの相談に乗りながら、感性的なクリエイティブをどう因数分解して面白くしていくかを論理的に考えるという内容です。

言葉と映像の仕組みを駆使し、おもしろいコンテンツを生み出すための正しい悩み方やテクニックなど、企画を考える上でヒントになることが詰まっています。

実際の例をもとに長所と短所を論理的に解説し、具体的な手直しの案を提示するという形式となっているので、まるで自らが講評を受けているようで読んでいて楽しいです。

人の心を動かす映像作品をつくりたいと思っているクリエイターにはおすすめです。

『すべての仕事はクリエイティブディレクションである。』

『すべての仕事はクリエイティブディレクションである。』は、広告界だけの技能と思われている「クリエイティブで解決する」という技術をわかりやすく、すべての仕事に応用できるテクニックとしてまとめた本です。

日本を代表するクリエイティブ・ディレクターの古川裕也さんによる、アイデアで課題を解決するための具体的な方法論が学べます。

映像作品をつくる前に課題を明確にして、制作を通してその課題どのように解決するかというが、クリエイティブ・ディレクション。

その方法を4つのフローに分けて詳しく説明しているため、具体的なディレクション方法を学ぶことができます。

本書を読んで、面白い作品をたくさんつくりましょう!

【番外編】映像制作に役立つ情報を手に入れるなら『VIDEO SALON』

『VIDEO SALON(ビデオサロン)』は、映像の撮影・編集のノウハウをはじめ、映像クリエイターのインタビューやコラム、それから最新機材・ソフトウェアに関することまで、映像制作に関する情報が盛りだくさんの雑誌です。

いまのトレンドに合わせた最新の手法やソフトの基本的な操作が知れるのでとても便利です。

とくに現場目線での使用方法がわかるので、クリエイターとして目を通しておくのに損はありません。

- 映像制作のための音響講座

- YouTubeチャンネル運営

- 映像ライティング講座

- 動画編集講座

- カラーグレーディング入門講座

毎号面白い特集が組まれており、映像制作に携わる人にとって興味をそそられるテーマばかりです。

もちろん上記意外にも、カメラやレンズ、ジンバル、三脚などの撮影・周辺機材についての特集もありました。

最近はネットやYouTubeなどで学びたいことはほとんど学べる環境がある状況ですが、 自分で検索しないと出会えない情報も多くあります。

「VIDEO SALON」で広く情報を得て、そこからネットで深堀りしていくという方法で学びを深めるのもいいかもしれませんね。

「VIDEO SALON」は有益な情報が満載。映像クリエイターになりたい方や、YouTubeで動画投稿をされている動画クリエイターは読まないと損です。

アーカイブが読める!Kindle Unlimitedに加入しよう

Amazonの「Kindle Unlimited」というサービスで『VIDEO SALON』の過去のアーカイブを読むことができます。

Kindle Unlimitedとは?

月額980円で200万冊以上の電子書籍(Kindle本)を読むことができる定額読み放題サービス。

まとめ

この記事で紹介した本を参考にすれば、未経験でも映像制作の基本を学ぶことできるでしょう。

どんなことでも基本を学ぶことは大切です。

編集ソフトの操作といった技術的なことよりも、まずは映像づくりの基礎知識を勉強しましょう。

映像に関する知識やノウハウなど、基本的なことであれば本で学ぶことができます。

あらゆるものには基本というものが存在します。それをきちんと磨いた先に新しいものは存在するのです。

基本のスキルをもたないプロフェッショナルなど存在するはずがありません。

そこから逃げて自分の感性だけを信じるものが果たして本当にプロと言えるのでしょうか。

感性や個性はそれをどんなに無視しても絶対に表現に出てくるものです。

土台となる基礎知識を勉強したらあとは実践あるのみ。

本を読んで理解したつもりでも、実際に手を動かしてやってみるとうまくいかないこともしばしばあります。

経験こそがなによりも大事なこと。

本を読むだけで終わらせず、実際に手を動かして素敵な映像作品をつくってみてください。

もちろん最初からいい作品がつくれるとは限りません。

ですが、あきらめず挑戦し続ければきっと、あなたも映像クリエイターとして活躍できる日が来るはずです。